Les Homininés fossiles: un certain fouillis....

Que l'hypothèse précédente soit ou non valable, on connaît par ailleurs un nombre croissant de fossiles attribués aux Homininés, c'est à dire des cousins directs de l'espèce humaine Homo sapiens actuelle (unique représentante de cet ensemble aujourd'hui), plus proches d'elle que des autres Hominidés que sont les grands singes (Chimpanzé et Gorille actuels).

Ces fossiles, bien que relativement peu nombreux, sont souvent décrits, chacun, comme le représentant d'une espèce nouvelle, sauf dans certains cas, (en particulier chez certains Australopithèques), où l'obtention de plusieurs fossiles d'âges voisins permet d'énvisager qu'il ait existé chez ces organismes un dimorphisme sexuel important (comme chez les Gorilles actuels par exemple). Cette possibilité permet alors de regrouper en une même espèce des fossiles auparavant comsidéré comme autant d'espèce différente. C'est un problème classique de la paléontologie et de la définition exclusivement morphologique des espèces.

Note : L'appartenance de plusieurs organismes à une même espèce biologique est définie, selon l'acception la plus communément admise, par leur capacité à se reproduire entre eux en donnant une descendance viable. Ce critère est évidemment inutilisable par le paléontologue. Celui-ci classe donc les organismes dans des espèces différentes sur des critères morphologiques (espèces morphologiques), avec le raisonnement (simplifié )suivant:

- Deux organismes appartenant à deux espèces biologiques différentes présentent aussi, en général, un grand nombre de différences morphologiques. Plus les organismes comparés sont différents, plus on est sûr de pouvoir les attribuer à des espèces distinctes. Cela suppose d'avoir une idée fiable de la variabilité morphologique qui peut exister au sein d'une seule espèce (biologique). Si les différences constatées entre deux organismes comparés dépassent l'amplitude des variations au sein d'une seule espèce, les deux organismes représentent deux espèces.

- On estime donc, par observation des espèces biologiques actuelles, la variabilité morphologique existante au sein d'une espèce (par exemple, la gamme des tailles possibles chez Homo sapiens, avec, pour les adultes, une moyenne vers 1,70m, une certaine variance (ou un certain écart-type, plus ou moins 30 cm, en gros), et des valeurs maximale (environ 2,50m) et minimale (90 cm)). On tient aussi compte si possible de la variabilité due aux changements morphologiques avec l'âge (changements ontogénétiques: un bébé n'a pas la même forme qu'un adulte, au delà de la seule différence de taille, sa tête est plus grosse en proportion du reste du corps par exemple).

- Cette variabilité une fois estimée dans une espèce actuelle (ici Homo sapiens), on fait l'hypothèse que l'on peut la prendre comme référence pour les fossiles les plus apparentés morphologiquement à cette espèce, et chercher à distinguer les espèces fossiles en supposant que leur variabilité était grosso modo la même. On comprend bien que plus le fossile est ancien, moins cette hypothèse est solide. Et par exemple, sur des critères squelettiques, la variabilité entre Homme et Femme est relativement peu accentuée chez Homo sapiens, comparée à ce qu'elle est chez Gorilla gorilla, le Gorille actuel. De laquelle de ces variabilités se rapprochait le plus celle des Australopithèques, c'est à dire des Homininés les plus anciens, les plus proches de la dichotomie Homininés-Autres Hominidés ?

- À l'inverse, dans le cas du chien, la variabilité intraspécifique actuelle, crée par la domestication, est formidable (puisqu'elle va du Chihuahua au Saint-Bernard, en passant par le Caniche ou le Bouledogue, qui représentent tous des sous-espèces, ou variétés, et sont susceptibles de se croiser entre eux). La variabilité de l'ancêtre du chien, ou de se s représentants de cette espèce avant sa domestication, devait être semblable à celle du Loup, le plus proche parent du Chien.

- Outre cette difficulté, tous les caractères morphologiques n'évoluent pas de la même façon et en même temps: des états de caractères qui permettaient de séparer deux espèces fossiles relativement séparées dans le temps, peuvent se retrouver combinés chez un nouveau fossile. On parle alors d'évolution en mosaïque.

Bref, tout cela pour dire qu'à l'heure actuelle, le nombre d'espèces d'Homininés fossiles est grande, et que l'on est de plus en plus convaincu que, à l'inverse de ce que l'on observe aujourd'hui, plusieurs espèces ont pu, autrefois, cohabiter dans le temps et dans l'espace.

La majorité des espèces d'Homininés anciennes proviennent d'Afrique, que l'on tient donc pour le « berceau » des Homininés, et où plusieurs espèces se sont développés. Ce n'est que relativement récemment qu'une espèce, Homo erectus, s'est répandu hors d'Afrique, jusqu'en Asie du Sud-Est (où elle a d'abord été découverte), et en Europe, où l'on pense aujourd'hui qu'elle aurait évolué localement en Homo neanderthalensis, l'Homme de Néandertal (ou Néanderthal). Par la suite, et beaucoup plus récemment, une nouvelle espèce, elle aussi originaire d'Afrique, Homo sapiens, aurait colonisé l'ensemble de l'Ancien Monde, puis le Nouveau, en cohabitant (et peut-être, selon certains, en éliminant, par génocide ou compétition, plus que par hybridation), les espèces déjà implantées, comme l'Homme de Néandertal ou les descendants asiatiques d'Homo erectus. Ce scénario est encore débattu, mais les indices en sa faveur s'accumulent. Ce sont à la fois des restes fossiles et des résultats de biologie moléculaire et de génétique des populations actuelles, qui montrent (schématiquement) que l'espèce humaine est génétiquement assez homogène, et présente une variabilité maximale chez les populations africaines, ce qui s'accorde avec l'idée que ces populations sont les plus anciennes, (car le nombre de différences génétiques entre populations s'accumulent au cours du temps).

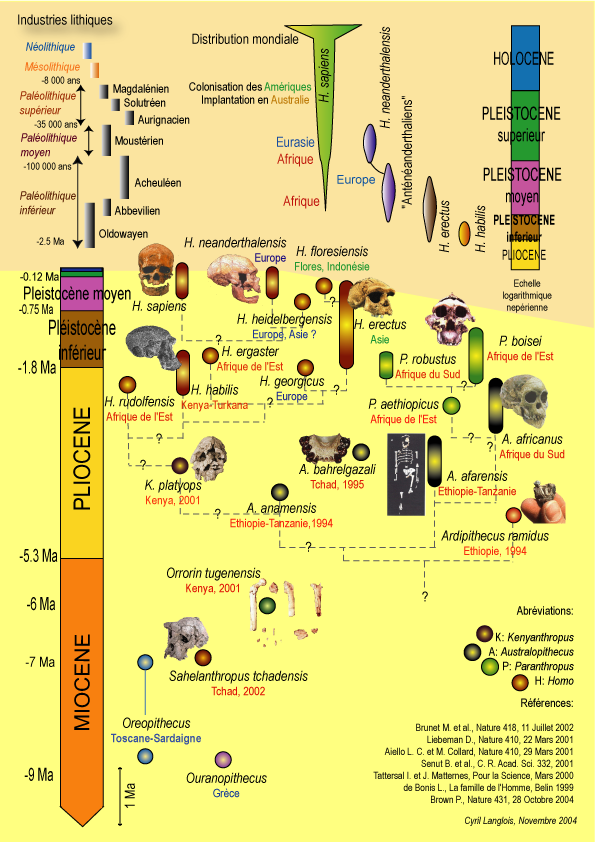

Pour résumer tout cela, voici un schéma général des espèces d'Homininés actuellement connues, replacées dans le temps, avec les dernières découvertes publiés au cours de l'année 2001. Quelques autres Hominidés fossiles sont aussi indiqués pour mémoire.

Constatez :

- le nombre des points d'interrogations !

- L'ampleur des différences entre un tel schéma et ceux dont on disposait il ya encore quelques dizaines d'années:

- Le nombre d'espèces d'âge identiques ou voisins, donc qui ont coexisté, a augmenté considérablement, invalidant totalement le schéma, hélas encore bien ancré dans les esprits, d'une évolution graduelle et linéaire, où une espèce en devient une autre, depuis l'Australopithèque jusqu'à l'Homme actuel.

- Des espèces auparavant considérées comme proches de l'Homme actuel, comme Austalopithecus africanus (Lucy, entre autre), ou le groupe des Paranthropes, sont maintenant relégués vers l'extérieur du « buisson » des relations entre Homininés.

Les conclusions que l'on peut tirer de ce bref aperçu, c'est surtout que l'Homme moderne y perd son statut de « point d'orgue » de l'Evolution:

- Il n'est, en terme d'évolution biologique, que le dernier représentant actuel d'un ensemble auparavant plus riche, en nombre d'espèces. Son cerveau énorme est une acquisition qui a du se développer par étapes, et non selon un processus continu de progression, et ses cousins les plus proches, comme Néanderthal, était aussi bien pourvu que lui sur ce point.

- Le « phénomène humain » est finalement, pour une bonne part, le résultat d'aléas historiques.

- Le trait décisif, qui a finalement assuré l'hégémonie de Homo sapiens, c'est l'apparition de la culture et de l'art (et auparavant du langage), qui se propage dans la population humaine et entre génération sur le type de l'hérédité des caractères acquis (hérédité « Lamarckienne »), : ce qu'un individu a appris ou découvert au cours de sa vie, et qui n'a donc aucun support génétique, peut être transmis à ses descendants, grâce à l'enseignement. Par cette capacité, l'évolution humaine ne suit plus les mêmes règles que celles du reste des organismes vivants.

- Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette capacité à développer une culture, si elle est liée à la taille du cerveau, existait, d'une part, potentiellement, aussi bien chez Homo sapiens que chez Homo néanderthalensis, et que, d'autre part, elle ne s'est manifestée que bien après que l'espèce Homo sapiens ne soit apparue: Les premiers Homo sapiens nous étaient biologiquement totalement semblables, mais n'avaient pourtant (très probablement) pas encore de culture. L'acquisition de cette caractéristique unique n'étaient pas biologiquement déterminée, ni forcément exclusivement accessible à notre seule espèce.