Yelboundi Möré

Une vie consacrée à la médecine

Il existe des romans, des récits, des histoires. On ne raconte pas la vie d'un homme. Et particulièrement de celles qui marquent le passage d'un monde où la civilisation tendait à la philosophie d'un Éternel Retour, à celle du quotidien qui oublie déjà hier pour s'occuper d'un demain sans existence. Hilaire Tiendrébéogo était né d'une civilisation orale, mais je l'ai connu par l'écrit, d'abord, et pendant plusieurs années. Il venait d'une civilisation forte, celle du peuple Mösé, venu du nord du pays que nous avons appelé Dahomey, puis Bénin, pour assimiler les autochtones, les Nyönyösé, maîtres de la Terre, et dépositaires d'une religion solaire dont on ne sait à quels temps anciens elle remonte et constituer un empire, qui prit même Tombouctou aux envahisseurs du Nord. Son père Prosper Kyendrébéogho (on voit là que l'oralité n'avait pas fixé l'orthographe) était un waõgo, une de ces personnes que nous appelons "masques", du village toujours sacré de nos jours, Bilogo, à l'est de Laye (Lay à l'époque), où naquit Hilaire. Deuxième fils d'une grande famille (son frère aîné mourut avant d'atteindre l'adolescence) il était par sa mère, Juliette (encore en vie en juillet 2025, à plus de 107 ans), de la lignée des Zongo, qui vit naître beaucoup de Teng soba, Maîtres de la Terre, et dépositaires des traditions des Nyönyösé à Laye, au nord-ouest de Ouagadougou, sur la piste qui menait à Yako, Ouahigouya, au pays des falaises Dogon, puis au fleuve Joliba, que nous avons appelé le Niger. Il y a un demi-siècle, tout cela avait un sens, et même beaucoup de sens. L'explosion démographique, le développement du commerce mondial, et l'avènement de l'individualisme que redoutait tant Alexis de Tocqueville, caricacture de la Démocratie, ont presque tout détruit. Hilaire Tiendrébéogo a beaucoup souffert de cette transition mortifère inéluctable, et c'est pour tenter de compenser le désespoir que cela impliquait qu'il a consacré sa vie à la médecine. Et c'est son dévouement à ses nombreux patients qui a fini par conduire à sa mort trop précoce.

Dans un continent pauvre, très pauvre, l'imagerie médicale — Hilaire Tiendrébéogo s'était spécialisé dans les maladies pulmonaires — ne pouvait, faute de moyens, avoir recours facilement à la radiographie. Il usa donc et abusa de la radioscopie, qui envoie le rayonnement X directement à la face du médecin qui explore l'image de la poitrine de son patient. Il est mort le 24 juin 1999, d’un très rare cancer radio-résistant de l’arcade sourcillière, certainement dû à son activité médicale. Mais j'aimerais retenir quelques éléments de sa vie, laisser un souvenir, ne serait-ce qu'en raison de son extrême discrétion, devenue presque timidité au cours du temps, puis sagesse, sans doute, parce qu'il avait accepté qu'un homme seul n'a aucun pouvoir pour changer le cours des choses.

Hilaire Tiendrébéogo écrivait en 1979,

bien avant l'épidémie de sida qui allait ravager le continent

Africain : "Les cinq premières années de nos études médicales

à la Faculté de Nancy nous avaient préparé plutôt à l'exercice d'une

médecine de soins; [...] Mais les contacts que nous avions gardé

avec les dures réalités sanitaires de la Haute-Volta [...] nous ont

permis d'entrevoir l'intérêt de la lutte antituberculeuse comme

modèle de démarche dans plusieurs secteurs de médecine sociale".

Et il poursuivait son analyse —étendue bien au delà de la tuberculose

proprement dite — à l'éducation sanitaire, chapitre qu'il avait

toujours considéré comme primordial. Il avait dû changer son sujet de

thèse, qu'il avait souhaité consacrer précisément à ce chapitre, en

utilisant des illustrations filmées pour diffuser l'hygiène dans les

villages, parce que la bienséance politique du moment interdisait de

montrer la réalité des faits ![]() .

L'éducation sanitaire "doit: au niveau du diagnostic, inciter les

malades à consulter precocement; au niveau du traitement, susciter

une participation de l'individu et sa prise en charge totale par la

communauté, de manière à obtenir une plus grande régularité dans le

traitement [...]; au niveau de la prévention enfin, améliorer le

niveau d'hygiène générale." Il n'y aurait pas grand chose à

ajouter encore aujourd'hui. Et "c'est dans cette optique que nous

avons travaillé à la réalisation d'un film d'éductaion sanitaire en

Haute-Volta et participé à la préparation d'un second à Abidjan avec

le Comité Antituberculeux et le concours du Centre National

d'Enseignement Télévisuel." Que sont devenus ces

films ?

.

L'éducation sanitaire "doit: au niveau du diagnostic, inciter les

malades à consulter precocement; au niveau du traitement, susciter

une participation de l'individu et sa prise en charge totale par la

communauté, de manière à obtenir une plus grande régularité dans le

traitement [...]; au niveau de la prévention enfin, améliorer le

niveau d'hygiène générale." Il n'y aurait pas grand chose à

ajouter encore aujourd'hui. Et "c'est dans cette optique que nous

avons travaillé à la réalisation d'un film d'éductaion sanitaire en

Haute-Volta et participé à la préparation d'un second à Abidjan avec

le Comité Antituberculeux et le concours du Centre National

d'Enseignement Télévisuel." Que sont devenus ces

films ?

Et la liste de ses travaux dans le domaine des infections respiratoires non-tuberculeuses aurait certainement mérité d'être mieux connue et exploitée: parasitoses (amibiase, distomoses, pentasomiase, kyste hydatique, bilharziose); mycoses (aspergillose, candidose, mycoses inconnues). Il s'attacha aussi aux cancers pulmonaires et à l'une des causes les plus répandues en Afrique, le tabagisme...

M Corap, H Tiendrébéogo

Histoires de tuberculoses

Film couleur moyen métrage (40

min, éducation sanitaire)

Comité Antituberculeux, (1973) Ouagadougou, Haute-Volta

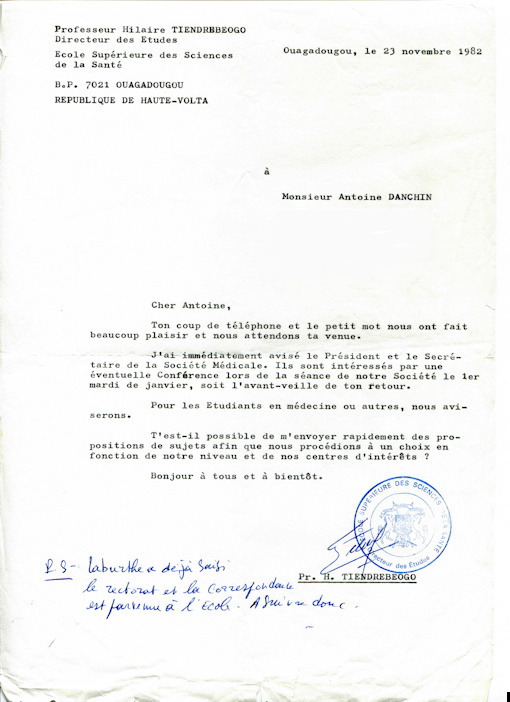

Le 23 novembre 1982 Hilaire Tiendrébéogo, alors directeur des Études de l'École Supérieure des Sciences de la Santé à Ouagadougou, m'invitait à donner une conférence le mardi 4 janvier 1983.

Je proposai l'idée de donner les premiers éléments d'une discussion

sur les prouesses du génie génétique, de discuter la question

du naturel et de l'artificiel, et à ce propos de mettre en garde

contre les pratiques inconsidérées mettant en jeu le sang (véhicule

très facilement contaminé par des agents pathogènes), en raison d'une

nouvelle pathologie, récemment apparue aux États-Unis chez les

homosexuels, une immunodéficience acquise, très probablement causée

par un agent pathogène. Il s'agissait du sida... Et nous avons donc

longuement discuté du rôle des aiguilles, et des problèmes de

stérilisation : il valait mieux des aiguilles stérilisables, que des

aiguilles jetables et parfois récupérées !

1954-1959 Études secondaires au Petit Séminaire de Pabré

1959-1962 Études secondaires au Collège de la Salle (Ougadougou)

1962 Baccalauréat à Ouagadougou, Haute-Volta (organisé par l'Académie

de Bordeaux)

1962-1968 Études de Médecine à la Faculté de Médecine de Nancy

novembre 1968-1969 Fin des études de médecine, et examens de clinique

à la Faculté de Médecine d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

26 avril 1973 Thèse de doctorat de Médecine, Abidjan, Côte d'Ivoire

septembre 1973 Certificat d'Études Spéciales de Pneumophtisiologie,

Paris

1974 Chef de clinique en Pneumophtisiologie, Faculté de Médecine

d'Abidjan

1977 Certificat d'Études spéciales de Médecine Aéronautique, Paris V

1980 Maître de conférence agrégé de Pneumophtisiologie – France

1981-1986 Directeur des études de l’École Supérieure des Sciences

de la Santé (E.S.S.SA)/Université de Ouagadougou

1984 Maladies Sexuellement Transmissibles

1985 Méthodologie de la Recherche

1986-1988 Épidémiologie tropicale

Parcours hospitalier et institutionnel

1965-1968 Externe des hôpitaux de Nancy

1969-1973 Interne du CHU d'Abidjan (major de sa promotion)

1973-1974 Assistant en Pneumophtisiologie (Abidjan, Pr Pierre

Delormas)

1974-1978 Assistant en Pneumophtisiologie (Abidjan, Dr D Schmidt et Pr

N Coulibaly)

1977 Assistant à titre étranger au CHUR de Grenoble (Pr P Delormas, et

Pr B Paramelle)

1978-1989 Médecin chef du Centre National de Coordination de la

Lutte Antituberculeuse de Haute-Volta, et Médecin-adjoint en

Phtisiologie de l'Hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina

Faso.

1982-1984 Médecin chef du service des Maladies infectieuses de

l’Hopital Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso.

1987-1989 Médecin des services médicaux de l’hôpital Yalgado

Ouédraogo, Ouagadougou/Burkina Faso

1989-1992 Directeur Général adjoint de l’OCCGE, chargé de la

programmation scientifique

1992-1996 Directeur provisoire, puis directeur du Projet EPIGEPS

(Épidémiologies et Gestion des Programmes de santé) / OCCGE,

Bobo-Dioulasso/Burkina Faso

1996-1999 Directeur de l’Institut de Recherche en Sciences de la

Santé / Centre National de Recherches Scientifiques et Technologiques,

Ouagadougou/Burkina Faso

Autres activités et expériences

Services et systèmes de santé

1984-1986 : Structuration des Services médicaux du Centre

Hospitalier National Yalgado Ouédraogo

1984 : En maladies infectieuses : participation à la

gestion des épidémies de rougeole, de méningite et choléra au Burkina

Faso

1973-1978 : Expert auprès du Conseil National de Santé de Côte d’Ivoire

1970-1978 : Membre du comité antituberculeux de Côte

d’Ivoire.

vision spéciale de lutte contre le choléra dans la sous-préfecture de

Grand-Lahou (RCI) lors de la première endémie Ouest-Africaine.

Université

Activités régionales et internationales

En détachement à l’OCCGE du 15/02/89 au 30/06/96 :

L'importance des traditions orales est considérable et l'on l'oublie souvent. Après tout, il n'y a que deux millénaires que nous avons commencé à écrire les mythes et épopées qui fondent nos civilisations. Or elles sont essentielles pour comprendre les fondations de la morale, et particulièrement la place de l'homme sur notre planète. C'est ce que j'ai souhaité signifier dans la chronique qui suit, écrite pour la revue BoOks, à propos d'une civilisation pastorale qui côtoyait celle des Mösé à laquelle Hilaire Tiendrébéogo appartenait. Nous avions d'ailleurs rencontré l'un et l'autre Amadou Hampâté Bâ, dont il est parlé ici, dans la ville d'Abidjan.

Affaire DSK : la dignité n’a pas de prix

Kanŋe waawaa loodde hersa : « L’or ne peut laver la dignité souillée. » Ce proverbe de Kaïdara, l’épopée peule que nous a transmise Amadou-Hampâté Bâ, nous rappelle que Kant n’est pas le seul à définir la valeur de la dignité humaine. La dignité est ce qui n’a pas de prix.

Seuls les acteurs de l’événement qui a fait la Une toute la semaine du 16 mai savent ce qui s’est passé dans la suite d’un hôtel de Manhattan désormais célèbre par un séjour qu’y fit l’ex-directeur du Fonds Monétaire International. Mais on ne peut qu’être choqué par l’accent mis partout sur ce qui semble être la seule valeur de notre monde, la valeur vénale. À propos de ce qui pourrait avoir été un viol, la discussion s’engage en termes de coûts de séjour, de libération sous caution, de compensations financières, en oubliant l’origine de la personne qui a pu en être la victime. C’est la personnalité de la jeune femme mise en cause qui me conduit à retourner aux origines de la civilisation peule. S’il est vrai qu’elle est immigrée au États-Unis, de première génération, il est probable qu’elle est née dans la culture du pulaaku, la règle qui définit l’identité de tous ceux qui appartiennent à l’ensemble Foulbé, depuis la Guinée jusqu’au centre de l’Afrique. Et l’identité ne se marchande pas.

Par sa nature même le viol est toujours ignoble. Et ce mot ici revêt son sens étymologique fort. Or, au delà même de l’affreuse violence que cela suppose, cet acte a une importance particulière dans la civilisation peule, parce que la sexualité a un caractère sacré et qu’elle définit l’identité même. L’être humain doit être dépositaire de ce semtenndé qui exprime pour l’essentiel ce qu’on a traduit par un sentiment qui semble avoir déserté le monde occidental, la pudeur, et son symétrique, la honte. La transgression, même involontaire et quelle qu’en soit la forme, d’un interdit qui définit la noblesse de l’être humain, conduit à une honte telle qu’il devient impossible pour celle ou celui qui en est l’auteur ou la victime d’apparaître au jour. Mais nous avons bien oublié ce qu’est la honte (peut-être pas tout à fait aux États-Unis, au moins dans le système judiciaire) et nous ne comprenons pas. Même s’il s’agissait d’un piège, nous devrions avoir honte de notre façon de commenter cet événement.

Il est probable que l’argent va continuer à occuper la scène. Et s’il ne s’agit pas d’un improbable guet-apens, qui rendra sa dignité à la jeune femme impliquée dans cette affaire, quelle qu’ait été sa vie antérieure ? L’argent ne le pourra jamais. La solution pourtant existe, comme parfois encore en Afrique, par le recours à la tradition initiatique. Et les avocats qui se soucient de recourir aux services de détectives privés, pour gauchir et détruire son passé feraient bien, plutôt, d’aller implorer l’« oreille de la brousse », le silatigui qui, sans doute, vivait près de ses parents, et de lui demander ce qu’il convient de faire pour restaurer son honneur. Elle pourrait alors revivre.

Kaïdara, récit initiatique Peul rapporté par Amadou-Hampâté

Bâ et édité par ce dernier avec Lilyan Kesteloot

(http://www.webpulaaku.net/defte/kesteloot/index.html), Classiques

Africains, Julliard 1969.

Et en anglais : Kaydara, translated by Daniel Whitman

with “Kings,

Sages, Rogues: The Historical Writings of Amadou Hampâté Bâ”

Washington, D.C. Three Continents Press, 1988.

Les maladies parasitaires ont un rôle

central en Afrique, et Hilaire Tiendrébéogo s'en souciait

particulièrement. Il tenait aussi beaucoup à ce que le public général

des patients puisse comprendre ce qui leur arrivait, et il aurait été

malheureux de voir la connaissance, moyennée par un vote anonyme,

qu'on tentait de propager à propos du paludisme en 2008. Les choses se

sont améliorées depuis, mais le mal est fait : le savoir ne peut être

le résultat d'un vote, et encore moins d'un vote anonyme.

Le paludisme affecte des centaines de millions de personnes dans le monde et peut préoccuper les touristes qui se rendent dans les régions tropicales. Interroger Google ou Yahoo avec ce seul mot conduit, en premier lien, à l’article de Wikipédia. C’est un texte long, quarante-trois pages dans la version du 19 novembre 2008. Presque un Que sais-je?, avec une table des matières détaillée en pages 2 et 3. La première phrase de la page introductive dit ceci : le paludisme « appelé aussi malaria (de l'italien mal'aria, mauvais air) est une parasitose due à un protozoaire transmis par la piqûre d'un moustique femelle, l'anophèle »... Diable : si l’anophèle est un moustique femelle, quel est donc le nom du moustique mâle ? Il aurait fallu écrire : la femelle d’un moustique, l’anophèle. Le flou s’accentue quelques lignes plus loin : « Auparavant, c'était le mauvais air (male aria en italien) émanant des marécages qui était incriminé ». De mal’aria, nous voici passés à male aria. Y a-t-il Italien dans la salle ? Et quelle est l’origine du mot « paludisme » ? Dans une édition à peine antérieure du même article, en octobre 2008, il était fait référence à la rivière Palud, en Charente-Maritime. Que venait faire ici cette malheureuse rivière ?

Le texte principal, le corps du délit, se veut une présentation scientifique mise à jour de cet immense sujet. C’est un curieux fatras. Beaucoup de données justes et d’excellentes références se mêlent à de multiples anomalies de forme et de fond. Exemple d’anomalies de forme: “La drépanocytose (du grec drepanos "faucille" en regard avec[sic] la forme allongée qu'ont un certain nombre d'hématies) aussi appelée hémoglobinose S, sicklémie, ou anémie falciforme: une modification dans la chaîne ß de l'hémoglobine entraîne une déformation des globules rouges, ce qui produit des hétérozygotes qui protègent mieux contre le paludisme. Les hématies sont déformées et l'hémoglobine cristalise [sic], ce qui empêche le parasite de rentrer dans le globule rouge (ou hématie) ». Il faut donc attendre la fin de la phrase pour comprendre que les mots « globule rouge » et « hématie » sont synonymes. Quelques paragraphes plus loin, on lit « les sujets dont les érythrocytes sont dépourvus de certains antigènes… ». Mais là, le lecteur n’est pas prévenu que le mot « érythrocyte » est aussi un synonyme de « globule rouge », et que c’est le mot savant normalement utilisé.

Parfois une anomalie de forme s’accompagne d’une anomalie de fond. Ainsi : « La Chloroquine (Resochine) est un inhibiteur de la biocrystalisation des pigments ». Le mot « biocrystalisation » comporte deux fautes d’orthographe d’un coup (il faut écrire : « biocristallisation »). Surtout, la phrase, qui n’est pas éclairée par le texte qui l’entoure, est absolument incompréhensible pour un lecteur non spécialiste.

On trouve aussi cette perle : « Les premières cultures continues de stades sanguins du parasite sont établies en 1976 par Trager et Jensen, dans des jarres à bougies, ce qui facilite considérablement le développement de nouveaux médicaments ». Des jarres à bougies, vraiment ? C’est incompréhensible, même pour le spécialiste. Au passage, le lecteur sera charmé d’apprendre que : « Même si William Shakespeare est né au début d'une période plus froide appelée le « petit âge glaciaire », il connaissait suffisamment les ravages de cette maladie pour les citer dans huit de ses pièces. » Bien sûr, le politiquement correct pointe le bout de l’oreille, l’expression « chez l’homme » devenant le plus souvent « chez l’humain ». L’article entier semble être une compilation faite par deux autodidactes, qui se sont maladroitement inspirés de la version anglaise de Wikipédia, comme il est précisé d’ailleurs, de manière assez comique, à la fin de ce pot-pourri de quarante-trois pages : « Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé "Malaria" ». Que peut vouloir dire : « partiellement ou en totalité » ?